Вестник войны. 1914, № 4

Вестник войны. 1914, № 4, стр.3

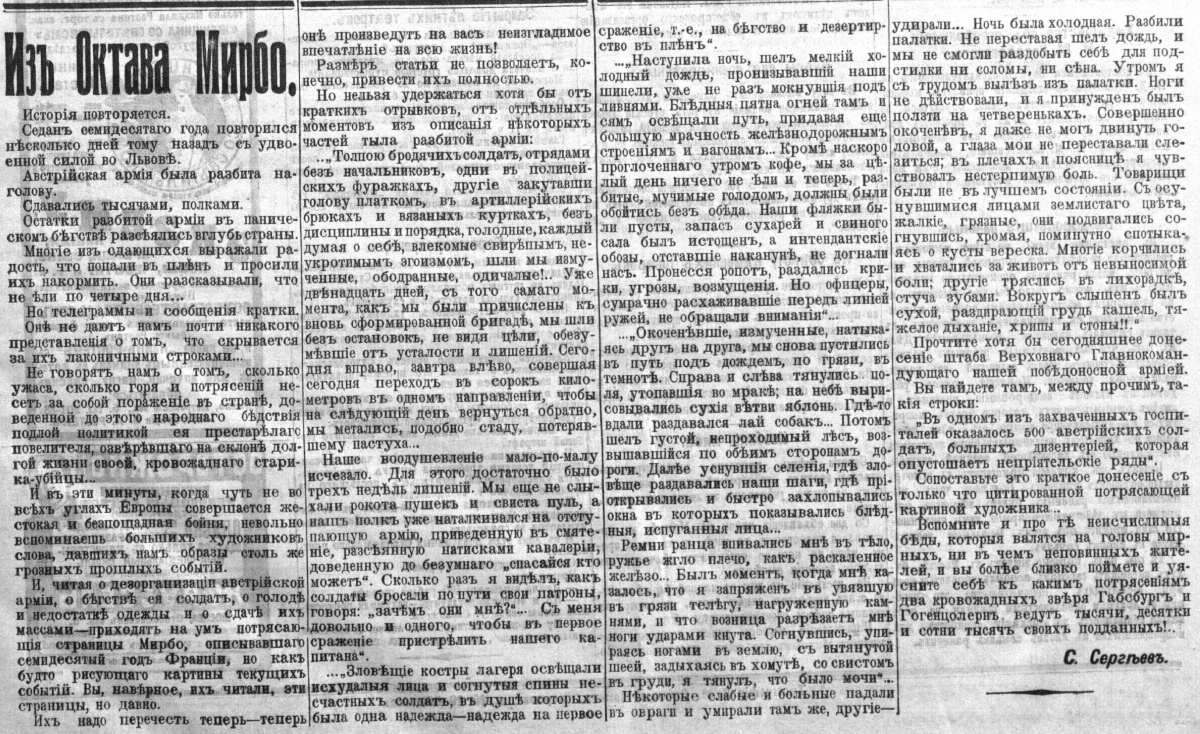

Из Октава Мирбо

Автор рассматривает «моральное состояние» вражеской армии после разгрома под Львовом. Это скорее художественный текст, нежели анализ происходящего с точки зрения политика или военного деятеля.

Из Октава Мирбо.

История повторяется.

Седан семидесятого года повторился несколько дней тому назад с удвоенной силой во Львове.

Австрийская армия была разбита наголову.

Сдавались тысячами, полками.

Остатки разбитой армии в паническом бегстве рассеялись вглубь страны.

Многие из сдающихся выражали радость, что попали в плен и просили их накормить. Они рассказывали, что не ели по четыре дня...

Но телеграммы и сообщения кратки.

Они не дают нам почти никакого представления о том, что скрывается за их лаконичными строками...

Не говорят нам о том, сколько ужаса, сколько горя и потрясений несет за собой поражение в стране, доведенной до этого народного бедствия подлой политикой ее престарелого повелителя, озверевшего на склоне долгой жизни своей, кровожадного старика-убийцы…

И в эти минуты, когда чуть не во всех углах Европы совершается жестокая и беспощадная бойня, невольно вспоминаешь больших художников слова, давших нам образы столь же грозных прошлых событий.

И, читая о дезорганизации австрийкой армии, о бегстве ее солдат, о голоде и недостатке одежды и о сдаче их массами — приходить на ум потрясающие страницы Мирбо, описывавшего семидесятый год Франции, но как будто рисующего картины текущих событий. Вы, наверное, их читали, эти страницы, но давно.

Их надо перечесть теперь— теперь они произведут на вас неизгладимое впечатлите на всю жизнь!

Размер статьи не позволяет, конечно, привести их полностью.

Но нельзя удержаться хотя бы от кратких отрывков, от отдельных моментов из описания некоторых частей тыла разбитой армии:

«Толпою бродячих солдат, отрядами без начальников, одни в полицейских фуражках, другие закутавши голову платком, в артиллерийских брюках и вязаных куртках, без дисциплины и порядка, голодные, каждый думая о себе, влекомые свирепым, неукротимым эгоизмом, шли мы измученные, ободранные, одичалые!.. Уже двенадцать дней, с того самого момента, как мы были причислены к вновь сформированной бригаде, мы шли без остановок, не видя цели, обезумевшие от усталости и лишений. Сегодня вправо, завтра влево, совершая сегодня переход в сорок километров в одном направлении, чтобы на следующий день вернуться обратно, мы метались, подобно стаду, потерявшему пастуха...

Наше воодушевление мало-помалу исчезало. Для этого достаточно было трех недель лишений. Мы еще не слыхали рокота пушек и свиста пуль, а наш полк уже наталкивался на отступающую армию, приведенную в смятение, рассеянную натисками кавалерии, доведенную до безумного «спасайся кто может». Сколько раз я видел, как солдаты бросали по пути свои патроны, говоря: «зачем они мне?»... С меня довольно и одного, чтобы в первое сражение пристрелить нашего капитана».

«Зловещие костры лагеря освещали исхудалые лица и согнутые спины несчастных солдат, в душе которых была одна надежда — надежда на первое сражение, т. е., на бегство и дезертирство в плен».

«Наступила ночь, шел мелкий холодный дождь, пронизывавший наши шинели, уже не раз мокнувшие под ливнями. Бледные пятна огней там и сям освещали путь, придавая еще большую мрачность железнодорожным строениям и вагонам... Кроме наскоро проглоченного утром кофе, мы за целый день ничего не ели и теперь, разбитые, мучимые голодом, должны были обойтись без обеда. Наши фляжки были пусты, запас сухарей и свиного сала был истощен, а интендантские обозы, отставшие накануне, не догнали нас. Пронесся ропот, раздались крики, угрозы, возмущения. Но офицеры, сумрачно расхаживавшие перед линией ружей, не обращали внимания»...

«Окоченевшие, измученные, натыкаясь друг на друга, мы снова пустились в путь под дождем, по грязи, в темноте. Справа и слева тянулись поля, утопавшие во мраке; на небе вырисовывались сухие ветви яблонь. Где-то вдали раздавался лай собак... Потом шел густой, непроходимый лес, возвышавшийся по обеим сторонам дороги. Далее уснувшие селения, где зловеще раздавались наши шаги, где приоткрывались и быстро захлопывались окна в которых показывались бледные, испуганные лица...

Ремни ранца впивались мне в тело, ружье жгло плечо, как раскаленное железо... Был момент, когда мне казалось, что я запряжен в увязшую в грязи телегу, нагруженную камнями, и что возница разрезает мне ноги ударами кнута. Согнувшись, упираясь ногами в землю, с вытянутой шеей, задыхаясь в хомуте, со свистом в груди, я тянул, что было мочи»…

Некоторые слабые и больные падали в овраги и умирали там же, другие —

удирали... Ночь была холодная. Разбили палатки. Не переставая шел дождь, и мы не смогли раздобыть себе для подстилки ни соломы, ни сена. Утром я с трудом вылез из палатки. Ноги не действовали, и я принужден был ползти на четвереньках. Совершенно окоченев, я даже не мог двинуть головой, а глаза мои не переставали слезиться; в плечах и пояснице я чувствовал нестерпимую боль. Товарищи были не в лучшем состоянии. С осунувшимися лицами землистого цвета, жалкие, грязные, они подвигались согнувшись, хромая, поминутно спотыкаясь о кусты вереска. Многие корчились и хватались за живот от невыносимой боли; другие тряслись в лихорадке, стуча зубами. Вокруг слышен был сухой, раздирающий грудь кашель, тяжелое дыхание, хрипы и стоны!».

Прочтите хотя бы сегодняшнее донесение штаба Верховного Главнокомандующего нашей победоносной армией.

Вы найдете там, между прочим, такие строки:

«В одном из захваченных госпиталей оказалось 500 австрийских солдат, больных дизентерией, которая опустошает неприятельские ряды».

Сопоставьте это краткое донесение с только что цитированной потрясающей картиной художника..

Вспомните и про те неисчислимые беды, который валятся на головы мирных, ни в чем неповинных жителей, и вы более близко поймете и уясните себе к каким потрясениям два кровожадных зверя Габсбург и Гогенцоллерн ведут тысячи, десятки и сотни тысяч своих подданных!..

С. Сергеев.